|

Home > 木材のPR > 木を使うことを学ぶ > 木を使う

木を使う

木材と建築基準

木材は、人と環境にやさしい生物資源ですが、炭素を固定した結果、燃えるという特徴があります。これは、解体・廃棄するときには利点ですが建築物等に利用する際には課題となります。

このため、建築基準法では、火災から生命や財産などを守る目的で、建築物に木材などを使うことについて、さまざまな基準があります。また、消防法では、消防用設備等の設置基準が設けられています。

しかし、近年、木造建築物の防耐火に関する性能の把握や技術の開発により建築基準が合理化され、平成12年6月には、従来の「仕様」を中心とした基準から、「性能」を中心とした基準に移行(性能規定化)されており、内装材、外装材、構造材のそれぞれで、木材の利用範囲が広がっています。

●防火のための地域区分

- 市街地における火災の危険を防ぐために、都市計画によって、地域を限って「防火地域」や「準防火地域」が指定されています。建築基準法では、これらの地域区分に応じてそこにある建築物の構造を、段階や規模に応じて定めています。延焼を防止するために22条区域を設けています。

- 【防火地域】

- 都市機能が集中している地域(役所、銀行、郵便局、交通ターミナル、種々のオフィス等)で、都市の中心市街地や幹線道路沿いの商業、業務地区など

- 【準防火地域】

- 防火地域の周辺の商業、業務地域及び居住地区など

- 【22条区域】

- 屋根の不燃化等によって延焼を抑えるため、特定行政庁(市町村に建築主事のいる市町村長、いない場合は都道府県知事)が指定した区域

※建築基準法第22条

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の構造は、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて制令に定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造工法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶屋、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りではない。

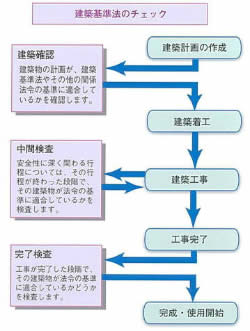

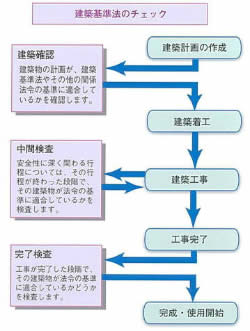

●建築物を安全に建てるためのチェック

建築纂筆法のチェックは3段階

建築物の安全性などを確保するために、建築を建てる際には、行政の建築主事または民間の指定確認検査機関による審査や検査を受ける必要があります。

このチェックは、建築計画を作成した後に行う建築確認、都道府県や市町村が指定した建築物について建設途中に行われる中間検査、工事が完了した後に行われる完了検査の3段階あります。

【消防署によるチェック】

建築基準法の建築確認等の際には、併せて、消防署により消防法などに適合していることか確認されています。 また、病院、ホテルなど、不特定多数の人か利用し出火時に人命等の危険の高い施設等については、消防用設備等の設置状況を消防署に届出る必要があり、現地で検査されます。なお、不特定多数の人が利用する施設等を中心に、数年に一度、定期的に査察も行われています。

【使いやすくなった特別な仕様】

平成12年6月までは、耐火建築物としなければならない建築物を木造とするなど、特殊の材料構法を用いて建てる場合には、建築基準法第38条に基づく建設大臣の特別認定を受ける必要がありましたが、今は耐火性能検証法によリ検証をした際の計算書を確認申請に添付することなどで、建築主事による確認のみで建簗を行うことが可能となっています。 |

|

- こんなに使える木の内装

- 火災の時、内装材への着火をできるだけ遅らせ、フラッシュオーバーと呼ばれる急激な爆発的燃焼を抑制するために、建築物の用途や規模、構造の違いに応じて、次のように内装材料の基準(内装制限)が設けられています。

- 【一戸建て住宅、事務所、学校】

- 内装材として木材を使えます。ただし、台所などの火気使用室内の壁と天井には、燃え広がるのを防ぐため、燃えにくい加工をした木材(準不燃材料)にする必要があります。また、この場合であっても、最上階の火気使用室、あるいは、主要な壁、柱、床、はり、屋根などが鉄筋コンクリート造等の場合には内装に木材を使えます。

- 【店舗、共同住宅等】

- 劇場、病院、百貨店、ホテル、共同住宅のように不特定多数の人が利用したり、就寝に利用したりする建築物(特殊建築物)等てあっても、一定の規模や階数以下のものは内装に木材を使えます。なお、内装制限を受ける場合でも、居室等では床面から1.2mまでの高さの壁(腰壁)や床面には木材が使えます。

- 【内装制限の緩和措置】

- 一般に特殊建築物の居室等では、天井面と壁面に難燃材料以上の材料を張ることが必要ですが、天井にせっこうボードなどの準不燃材料を張ることで壁の仕上げに木材が使えます。また、スプリンクラー等の消火設備と排煙設備が設けられている場合は、天井、壁すべての内装に木材を使えます。

- 避難安全検証法で木材はもっと使える

- 平成12年6月の建築基準法改正により、避難安全検証法が導入されました。「天井を高くしたり、窓を大きくすることによって安全に避難できれば、内装に木材をもっと使えるようになっています。

在館(階)者の避難行動等を予想し、各階または建築物が煙・ガス等により危険となる時間と比較して、火災時の避難の安全を確認

避難を終了するまでの時間

1.火災発生から在館者が避難を開始するまでの時間

2.出口に至るまでの歩行時間

3.出口付近での滞留時間を合計して在館者が避難に要する時間を算出 |

< |

避難上危険となる時間

火災により生じた煙・ガスが天井より次第に降下し、避難上危険となる高さに降下するまでの時間を部屋の用途、天井の高さ、排煙設備等に応じて算出 |

- 燃えにくい木材の技術開発

- 防火材料は、燃えにくさによって、不燃材料、、準不燃材料、難燃材料の3種類にランク分けされています。木質建材の中には、燃えにくい加工を施すことにより、不燃材料、準不燃材料、難燃材料として国土交通大臣の認定を受けたものがあります。火気使用室や廊下等で内装を準不燃材料等とすることか必要な場合は、これらの材料を用いることで木材によリ仕上げることができます。これらの材料には、例えば、加熱するとセラミック化して木材の細胞を保護し、木材が熟分解することを防ぐ薬剤や、熱分解して水や炭酸ガスを発生して木材周辺の温度を低くする薬剤を浸透したものなどがあります。

※なお、建築物の内装に関する規定上は、不燃材料と準不燃材料は同じ扱いです。

- 不燃材料・準不燃材料・難燃材料

- 火災時の加熱に対して、下表中の時間のあいだ、1.燃焼、2.変形や溶融・亀裂、3.有害な煙やガスの発生がない建築材料で、以下のとおりとなります。

※不燃材料は準不燃材料に、準不燃材料は難燃材料にそれぞれ含まれます。- 学校、店舗、共同住宅等への消防用設備等の設置基準の緩和

- 学校、劇場、病院、百貨店、ホテル、共同住宅など多くの人が利用する施設等については、消防法に基づき用途、規模、構造等に応じて屋内消火栓等の消防用設備等の設置基準が定められており、準耐火建築物等においては、難燃材料や準不燃材料などをな内装仕上げ材とすると、設置基準が緩和されます。

●こんなに使える木の外装

- 屋根、外壁などの外装の基準は、防火上の地域区分に応じ以下のように異なりますが、その他の地域では外装を木材にできます。

- 防火地域などの屋根

- 防火地域などの屋根防火地域、準防火地域、22条区域では、屋根は飛び火に対して燃え広がらないことや燃え抜けないことが必要です。一般的には、瓦などの不燃材料を葺きますが、燃えにくい加工をした木材でも、火の粉により燃え広がらないこと、燃え抜けないことが確かめられれぱ使えます。

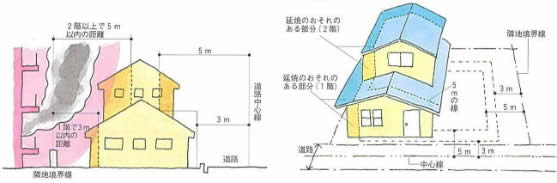

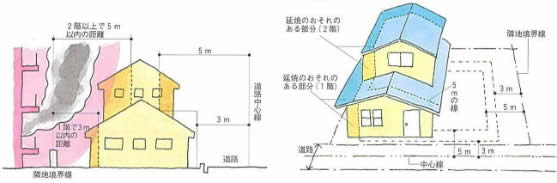

- 準防火地域の外壁

- 延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので、表面を木材にできます。

- 22条区域の外壁

- 延焼のおそれのある部分以外であれば、防火上の制限はないので、表面を木材にできます。延焼のおそれのある部分であっても土塗り壁などの準防火構造と、その外側に木材を張ることができます。

- ※22条区域その他の地域内であっても、延べ面積が1,000㎡を越える木造建築物については、延焼のおそれのある外壁や軒裏を鉄鋼モルタル塗などの防火構造とし、屋根を飛び火に対して燃えないような材料とする必要があります。

- 延焼のおそれのある部分

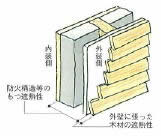

防火地域内の木造建築物は、延焼のおそれのある部分である外壁及び軒裏を防火構造にする。

外壁に木材を用いることが出来るようになりました

| 平成12年6月の建築基準法改正により、防火構造や準防火構造等に必要とされる性能が明確化されました。例えば、防火構造(非耐力壁)の外壁の場合は、30分間の遮熱性(加熱面の裏側の温度が一定以上とならない性能)が要求されています。 |

|

- 制限を受ける木造建築物の明確化により外装の制限が緩和されました

- 平成12年6月の建築基準法改正により、準防火地域や22条区域の外壁の制限を受ける木造住宅が、自重又は積載荷重等を支える部分を木造としたもの、と明確化されました。

このため、例えば平屋建てで、柱、はりの自重、積載荷重等を支える部分を軽量鉄骨等とした場合には、上記の外壁の制限がかからないため.準防火地域や22条区域であっても、自重、積載荷重等を支えない外壁に木材を使用することか可能です。

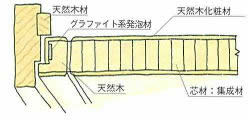

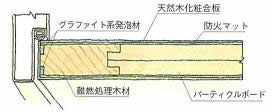

- 木のドアやサッシ

- 延焼のおそれのある部分や、耐火建築物などで防火上の区画をする場合の開口部には、防火戸を設ける必要がありますが、国土交通大臣の認定を受けた木製ドア、木質系ドア、木製サッシか使用できます。

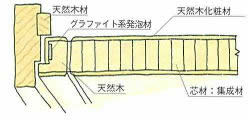

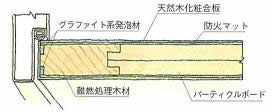

これらの木のドアやサッシには、主構成材料として木材や、木材と不燃材料との積層材料などを用いたもので、

ドアでは周辺部に熱膨張性の防火材料を張ったもの、サッシでは網入りガラスをはめ込んだものなどかあります。

※平成12年の建築基準法改正により、従来の乙種防火戸が防火設備に、甲種防火戸が特定防火設備という名称に変わっています。

| 木の防火戸 (20分の遮炎性能) |

(60分遮炎性能) |

|

|

- 木材で建てられる構造と規模

- 建築基準の性能規定化により、火災が終了するまで倒壊や延焼を起こさない、ことが耐火性能検証法により確かめられれば、どのような地域・用途・規模であっても、木造で建てられるようになりました。

なお、従来より以下のように、防火上の地域区分、建築物の用途、規模に応じて、一定の基準を満たせば、特に検証をしなくても木造で建てられます。

- 防火地域

- 準耐火建築物であれば、2階建て以下で、延べ面積が100㎡以下のものを木造で建てられます。

- 準防火地域

3階建て以下(地階を含まない)で、延べ面積が500㎡以下のものを木造で建てられます。なお、3階建ての場合は、柱やはり等を、通常の火災によって建築物が容易に倒壊しないような措置が必要となります。準耐火建築物であれば、3階建て以下で、延べ面積が1,500㎡以下のものを木造で建てられます。

- 22条区域

- 延べ面積が3,000㎡以下のものは構造上の制限なく建てられます。なお、屋根は飛び火に対して燃えない材料(木材も認定を得れば可能)などで葺くこと、外壁で延焼のおそれのある部分は、外装側を土塗り壁(裏返し塗りのないもの)などとし、内装側にせっこうボードを張ることなどが必要となります。

- その他の地域

22条区域と同様、延べ面積が3,000㎡以下のものは構造上の制限なく木造で建てられます。

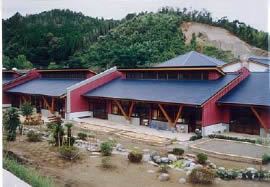

- 学校、病院、共同住宅などの用途

- 劇場、病院、百貨店、ホテル、共同住宅のように不特定多数の人が利用したり、就寝に使用されたりする建築物(特殊建築物)であっても、一定の規模や階数以下のものは準耐火建築物等にすることで、木造で建てられます。それ以上の規模の特殊建築物であっても、耐火性能を検証することにより木造で建てられます。

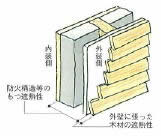

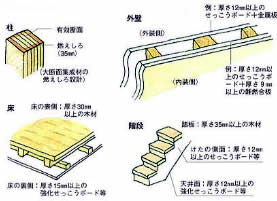

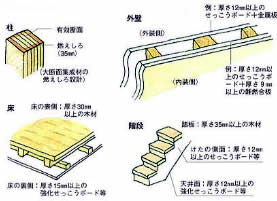

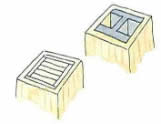

木造の準耐火建築物

柱などを、表面が燃えても構造耐力上支障のない太さとし(燃えしろをとり)、壁、床、はり、屋根などに防火被覆を設けたり、開口部に防火戸等を設けた建築物をいいます。準耐火構造では、床や、階段のけたや踏板に、図のような木材を使うことができます。

以上は、火災による45分間の加熱の間、構造耐力上支障ないものですが、軒高9m、棟高13mを超える建築物や、木造3階建て共同住宅では60分の加熱に耐えることが必要です(1時間準耐火) |

準耐火構造の例 |

- 【木造3階建て共同住宅】

- 防火地域以外では、一定の防火上の基準(1時間準耐火構造等)を満たせば、特に検証をしなくても建てられます。※従来より防火・準防火地域以外の区域では木造で建てられましたが、平成11年5月から、準防火地域内においても建てられるようになっています。

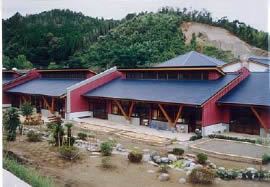

加治木町江口団地(県営)- 【学校】

- 平屋建てまたは2階建てで、延べ面積が2,000㎡未満の場合には、木造で建てられます。平屋建てまたは2階建てで、延べ面積が3,000㎡

以下の場合には、準耐火建築物であれば木造で建てられます。

大隅町立月野小学校

- 【事務所】

- 一戸建て住宅、長屋住宅、事務所については、延べ面積が3,000㎡以下で、3階建て以下の場合には、一定の防火上の基準を満たせば木造で建てられます。

- 【店舗】

- 平屋建てまたは2階の延べ面積が500㎡未満の2階建ての場合には、木造で建てられます。平屋建てまたは2階建てで、床面積3,000㎡以下の場合には、準耐火建築物であれば木造で建てられます。

- 耐火性能検証法によりもっと木造で建てられます

- 政令、告示に基づく技術基準により、建築物での火災を予測し、主要構造部が火災終了まで耐えることを検証する方法です。

火災継続時間より保有耐火時間が長いことを確認

火災の継続時間

可燃物の量、開口部の大きさ等から火災が発生してから完了するまでの予測を時間 |

< |

主要構造部の保有耐火時間

主要構造部が火災に対して耐えることのできる時間を、構造方法や火災の温度等に応じて計算 |

この他、主要構造部を耐火構造にしようとする場合、例えば、構造部材に集成材等を用い、これに耐火被覆、木製仕上げを行う、あるいは、これは木造ではありませんが、鉄骨等に木製の厚板で被覆し、内装材として用いることで、耐火構造としての性能を確保するとともに木の質感を出す方法があります。

また、検証法により木造建築物の設計を行う場合は、火災による温度上昇の影響を受けやすい部分は、不燃材料等で覆うなどの措置が必要であると考えられます。また、天井を高くしたり、大きい空間とすることで、火災時に熱がこもりにくくする場合などは、はりを木材のあらわしで用いることも可能です。 |

|

|