|

Home > 木材のPR > 木の良さを学ぶ

木の良さを学ぶ

木材は環境にやさしい素材です

20世紀は、金属やプラスチックの時代でした。ところが今、これらの製品を生み出す資源の枯渇が心配されています。また、資源をいろいろな製品に加工する時、そして製品を解体・廃棄する時に生じる環境汚染も、私たち人類の生存にかかわるほどの問題になってきています。

こうした中で、私たちにとって最も身近な資源である木材が改めて見直されています。なぜなら木材は、太陽エネルギーと生命力によって、ずっとくり返し再生産することができる人と地球にやさしい資源だからです。

地球温暖化の主な原因である二酸化炭素を大気中から吸収し、蓄えてくれる森林と木材の役割が注目を集めていることはご存じのことと思います。一方、健康的で心地よい生活環境をつくり出す木材への期待も高まっています。

地球環境を守るためにも、快適な暮らしを送るためにも、木材を生活の中に取り入れ、積極的に使いたいものです。

- 地球温暖化問題

- 森林は二酸化炭素を吸収して蓄える

- 木材、木造住宅は炭素を蓄える

- 木材製品の製造・加工時における二酸化炭素の放出量

- 循環系を作る木材の育成と利用

- 木のある暮らしは健康のひけつ

- 木の空間で長生きできる

- 木の環境がダニを寄せつけない

- 木の皮は衝撃を吸収する

- 木造は地震・台風・火事に十分耐える

- 【地球温暖化問題】

- 皆さんは地球環境の劣化がすごいスピードで進んでいることをご存じでしょうか。地球温暖化は、大気中の二酸化炭素が増加し、地球から放出されるはずの熱が逃げられなくなって、地球の気温が上昇するという現象です。この結果、南極大陸の氷が溶けだして陸地が水没したり、台風の発生、地球の砂漠化が進むなど、地球環境が大きく変わってしまうのではと大変心配されています。何とかして人間が大気中に放出する二酸化炭素の量を減らそうと、国際会議が開かれていることはご存じのとおりです。

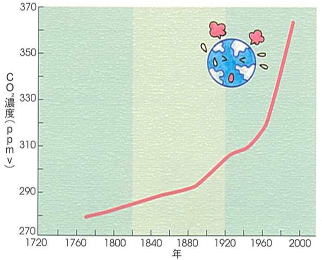

【二酸化炭素の増加傾向】

- 【森林は二酸化炭素を吸収して蓄える】

- 樹木は、大気中から吸収した二酸化炭素と根から吸い上げた水を原料として、太陽エネルギーと葉緑素の働きで糖をつくり、酵素を放出します。これが光合成です。糖はさまざまな化学変化を起こし、樹木を構成する主な成分(炭素化合物)に変化し、細胞壁となって樹木の中にため込まれていきます。その結果、樹木は年々成長し、炭素を休の中に貯蔵し続けるのです。木材の重量の約1/2が炭素です。

- 【木材、木造住宅は炭素を蓄える】

- 木の大きな体にはたくきんの炭素を蓄えることができます。木が製材品になり、それが住宅に形を変えても、木材の中の炭素は蓄えられたままです。いわば木材は炭素の缶詰なのです。それでは木材はどのくらいの炭素量を蓄えているでしょうか。たとえば、10.5㎝角で長さ3mの柱が蓄えている炭素量は約7.5㎏。延床面積136㎡の木造宅では木材を約24m3使用していますから、蓄えている炭素量は約6tにも及びます。

- 一方、鉄筋コンクリート住宅(RC造のマンション)や鉄筋プレハブ住宅では、木材使用量が少なくなるので約1.5tと木造住宅の1/4になってしまいます。我が国の全住宅に使われている木材が蓄えている炭素の総量1.41億tで、そのうち木造住宅が蓄えている量は1.29億tに及びます。全住宅が蓄えている炭素の総量は、日本のすべての森林が蓄えている炭素総量の約18%に相当すると試算されています。

【住宅の中に蓄えられている炭素量(40坪程度)】

【天然林の成長段階に応じた年間炭素固定量と炭素貯蔵量のモデル】

- 【木材製品の製造・加工時における二酸化炭素の放出量】

- ものをつくるには電力や熱源など必ずエネルギーが必要です。電気は発電所で普通、天然ガスや石炭を燃やして夕ービンを回し、発電します。また、工場で熱源を得るにも重油などを燃やします。重油や石炭などを化石資源と呼びますが、現在では、エネルギーの大部分がこの化石資源を燃やすことによって確保されています。化石資源を燃やせば当然二酸化炭素が放出されます。このようにエネルギーを使うことは二酸化炭素の放出につながります。

1m3の製品を製造する時に消費されるエネルギー量を測り、このエネルギーを得るために燃やされる化石資源から放出される二酸化炭素の量を計算したものです。

この場合、二酸化炭素の量は炭素量に換算されています。各種材料について比較していますが、このうちアルミニウムと鉄はリサイクル利用の値も( )で示されています。ごらんのように、木質系材料が他の材料に比べてきわめて炭素放出量が少ないことが分かります。

【各種材料製造における直接炭素放出量】- また、住宅1棟(床面積136㎡)を建設する時に必要な材料の製造時に放出される炭素の量は、木造住宅が量も炭素放出量が少なく、これに対して鉄骨プレハブ造り、RC造住宅ではそれぞれ3、4倍の炭素を放出します。木造住宅の建設がいかに地球環境にやさしいかが分かります。

【住宅1棟(40坪程度)当たりの主要構造材料製造時の炭素放出量】

- 【循環系をつくる木材の育成と利用】

- 林地に植林された樹木は、大気中から取り込んだ二酸化炭素をその生命力で体内に炭素として貯蔵しますが、年数の経過ともにその貯蔵量を増加させていきます。樹木の成長です。成長した樹木は伐採され、丸太は工場に運ばれて製材品になり、住宅の部材として用いられます。このとき、成長時に樹木に蓄えられた炭素は製材品として住宅の中にそのままスットックされることは当然です。ある年数が経った後この住宅は解体されますが、解体材の一部は再利用(リュース)されたり、パーティクルボードなどのボード類にリサイクルきれます。このボードを用いて家具が組み立てられ、使用後、廃棄されます。

【1haに植えられたスギ造林木の育成期間及びスギ材利用の全過程における炭素貯蔵量の変化】- ここでは1haのスギ造林地について、植林後50年で伐採し、その木材で木造住宅を建築して33年間住んだ後解体、解体材の一部をボードに加工して家具をつくり、17年使用して廃棄することしました。

50年かけて樹木中に貯蔵された炭素は、住宅や家具に形を変えて50年間人間の生活を支え続けますが、その後、解体、廃棄されてすべて二酸化炭素として大気中に放出されます。この図において、造林木の伐採時にその跡地1ha(あるいは他の場所の1ha)に再び木を植えれば、この炭素貯蔵量のグラフは50年後から同じパターンで描かれます。つまり、伐ったら必ず植えるというようにしていけば、このグラフは右方に限りなくくり返して描くことができます。これが生物資源の育成と利用の持続性を示すもので、生物資源の大きな特長です。鉄鉱石や石油の利用についてはこのような特続性を表すグラフは描けません。使えばなくなってしまう資原だからです。

解体・廃棄される木材は土に返して腐らせたり、燃焼させたりしますが、このときに二酸化炭素を放出します。この二酸化炭素は再び森林に吸収されると考えれば、ここに大きなサイクルを描くことができます。

生物資源である木材の育成とその利用は、この図に示すようなくり返し続けることのできる理想的な循環系をつくっているのです。鉄やプラスチックではこのサイクルは描けません。廃棄材と資源がつながらない図になっていまいます。

しかも、木材は製造・加工時のエネルギー消費が低く、炭素放出量が他の材料に比べて格段に少ない、地球環境に大変やさしい材料です。

森林を増やし、これを正しく管理して、この森林から適切に取り出された木材を上手に利用していく。そして伐ったら植えるという大原則を必ず守る。このシステムを21世紀の私たちの生活を支えていく基盤とすることを、今、真剣に考える時代ではないでしょうか。

【木材の育成とそのサイクル】

- 【木のある暮らしは健康のひけつ】

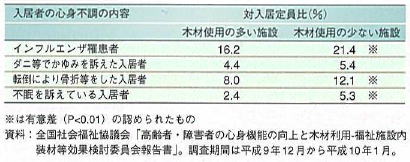

- ある老人ホームで、心身の不調やけがについて調べたところ、木材がたくさん使われている施設の方がインフルエンザやけが、不眠などの発生率が低いという調査結果が出ました。

【特別養護老人ホームにおける入居者を対象とした施設の木材使用度別の心身不調率比較】

- 【木の空間で長生きできる】

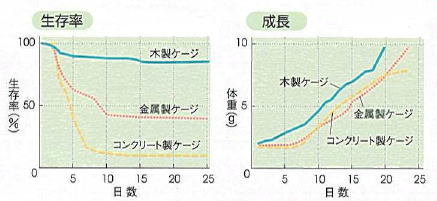

- マウスを使った実験によると、木でできた飼育箱で飼ったマウスの方が、金属やコンクリートの飼育箱で飼ったマウスより長生きできるという結果がでています。体重の変化で見ても、木の飼育箱の方がよく成長することが分かります。

【素材の異なるケージでのマウスの生存率と成長】

- 【木の環境がダニを寄せつけない】

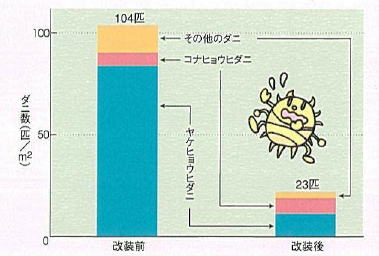

- 木の住まいには、ダニを寄せつけない効果があります。ある集合住宅の床をカーペットから木のフ□一リングに改装したときの調査で、ダニが減少したという結果が出ました。木材の調湿効果や木材に含まれる成分が有効に働くと同時に、ダニの生息に適したすきまが無くなったことが、その理由だと思われます。ダニはアレルギーの原因の一つとも言われるだけに、清潔で健康な暮らしにも木は大いに役立っています。

【フローリング改装前と改装後のダニ数の変化】

- 【木の床は衝撃を吸収する】

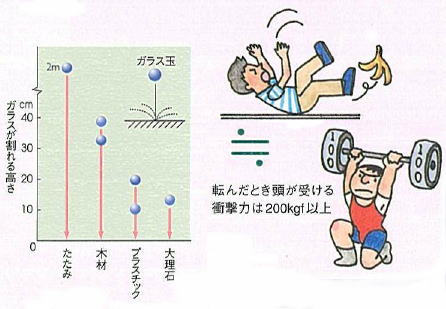

- 毎日の暮らしの中では、思わぬアクシデントに遭遇することがあります。たとえば、転んで床に頭をぶつけるなどという事故もないとは限りません。そのとき、頭が床に激突するスピードは秒速4m~6m、その衝撃は200kgfにも及ぶといいます。ところで、木材は衝撃を吸収する働きが大きい素材です。

【材料で違う衝撃吸収率】

- 【木造は地震・台風・火事に十分耐える】

- たとえば地震など時には、古い木造住宅の数が圧倒的に多いので、木造住宅の被害が目立ちますが、適切に今の建築基準を守って建てられていれば、木造住宅も十分な耐震・耐風・防火性能を持っています。木造がほかの工法に比べて劣っているということはありません。

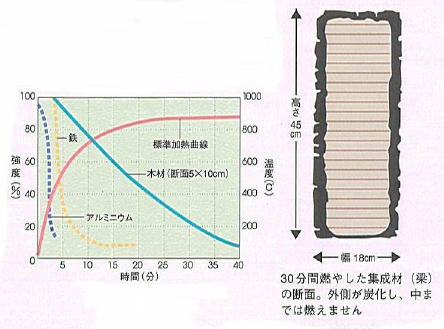

特に、火事が起きてしまったとき、木材は短時間の加熱で変形しません。また、断面が大きい木材は、表面が燃えても中まで火が及ぶのに時間がかかるため、短時問で家が崩れ落ちることはありません。

【鉄・アルミニウム・木材の加熱による強度の変化】 |