|

Home > 木材のPR > 木の性質を学ぶ

木の性質を学ぶ

木材は環境にやさしい素材です

日本は、温暖な気候に恵まれ、多様な樹木からなる森林を有し、古くから森林から切り出される木材を使って住宅等を建ててきました。木は、暖かみがあり、安らぎを与えれる素材として、プラスチックや金属など工業製品があふれる今日にあっても根強い人気を保っています。また、最近、地球温暖化防止が叫ばれる中で加工が容易で製造時の二酸化炭素の排出量が少なく、植林により再生できることなどから鉄やアルミ製品に比べて環境にやさしい資材として注目を集めています。

木を使うとき「腐る、狂う」などの欠点があるといわれますが、木にはいろいろな樹種があり、世界で約2万種、日本には約2500種あり、このうち人間が利用している木は世界で数百種、日本では百種余りといわれ、腐りにくい木、狂いにくい木などそれぞれ異なる性質を持っています。日本では昔からその土地の気候風土とその木の性質に合わせて「腐らない場所で使う、狂わないようにして使う」など、木を上手く使うための様々な工夫がなされてきましたが、最近では海外から入ってる木材が多くなり、その土地になじみのない木材を使うことが増えています。

- 樹種ごとに異なる性質

- 木は、腐る、割れる、狂うなどが欠点と言われていますが、木材は腐りにくい木もあれば狂いにくい木もあります。使う場所などを間違うとあっという間にシロアリに喰われたり、腐ったりしてしまい大切な家やせっかく作ったウッドデッキなどが劣化し、使い物にならなくなってしまいます。木材を使う場合には、値段だけではなく、使う場所に応じた種類の木を選ぶことが重要です。

- データで見る木材の性質

- 独立行政法人 森林総合研究所では、様々な樹種について腐りやすさなどの性質を明らかにする研究などが行われています。下の表は、その研究成果の一部を一覧表に整理したもので、これらのデータからその樹種のいろいろな性質をうかがい知ることができます。

- 耐久性(腐りにくさ)

- 「耐朽」性は、木材の心材の腐りにくさを示しています。「極大」が最も腐りにくく、「極小」が最も腐りやすい木ということになります。

- 寸法安定性(狂いにくさ)

- 木材の含水率が1%%変化したとき寸法が変化する割合を「平均収縮率」として示しています。値が小さいものが乾燥などによる狂いが少ない木といえます。

- 摩耗性(すり減りにくさ)

- 「耐摩耗」欄では、木材の板目面を摩擦してどれくらい摩耗するかを評価しています。数字が小さいほど、すり減りにくい木ということになります。

- 強度性能(曲がりにくさ、壊れにくさ)

- 「強度」の各項目は、木材の曲げ・縦圧縮・せん断荷重に対する強度を示しており、「曲げヤング率」は、曲げ荷重に対するたわみにくさを示すとともに、曲げ縦圧縮・縦引張り強度を評価する指標でもあります。どちらも値が大きいなものほど強い木といえます。

| ※1 |

これらの値は、木材の無欠点小試験体による標準試験によって得られた結果であり、実際に使用される状態の木材で測定したものではない。 |

| ※2 |

日本では「センベルセコイヤ」の市場名として「レッドウッド」を用いていたが、近年「オウシュウアカマツ」を「レッドウッド」と呼び流通していることがあり、両者は耐久性に大きな差があるため注意が必要。 |

| ※3 |

日本では「イエローポプラ」の市場名として「ホワイトウッド」を用いていたが、近年「オウシュウトウヒ」を「ホワイトウッド」と呼ぶことが多く前者が広葉樹、後者が針葉樹で根本的な違いがある。 |

| 資料: |

「木材活用辞典」資料編「主要木材の性質と用途」農林水産省林業試験場木材部(現 独立行政法人森林総合研究所)調製より作成。 |

木材のマメ知識

年輪(ねんりん)って?

木は無数の細胞が集合したもので、春から夏にかけての成長が速く、軟らかい部分(春材部)ができ、成長が遅い秋には、硬い部分(秋材部)ができます。この繰り返し成長した部分が、木の横断面に同心円状の輪として現れ、これを年輪といい、一般的に年輪のつまっている木材(数が多い、密度が高い)ほど強度があります。 |

|

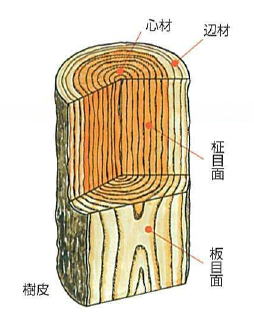

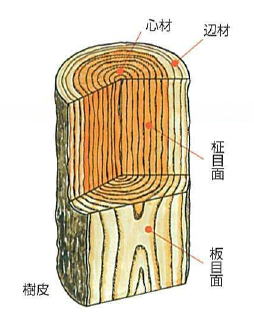

板目と柾目(いためとまさめ)って?

木を縦に製材した時、年輪に直角に製材した面は年輪が縦縞状に見え、この面を柾目面(柾目)といい、年輪に沿って製材すると、年輪はタケノコ状の模様に見え、この面を板目面(板目)といいます。柾目は、板の両面の収縮差が小さく、狂いが僅かでかつ材面が美しいなどの長所があり価格も高くなります。 |

- 辺材と心材(へんざいとしんざい)って?

- ある程度太くなった木材(丸太)の外側の色の淡い部分を辺材といい、、樹液の流動や養分の貯蔵など植物が生育する上で必要な機能を持った細胞があり、生(なま)材時の含有水分が心材に比べて高くなっています。内側の色の濃い部分を心材といい、細胞としての機能が停止し、取り残された樹液などが変化して、色素や樹脂になり組織に溜まり、辺材に比べ虫害を受けにくく、腐りにくいといわれています。

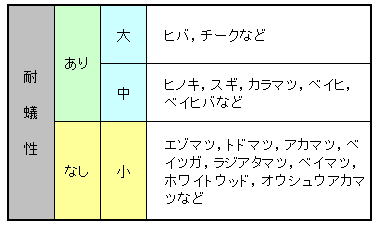

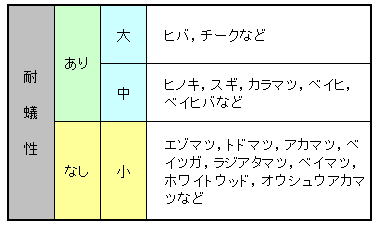

- シロアリに強い木、弱い木

- シロアリに対する強さは耐蟻性という指標で見ることができます。木の種類によってシロアリの被害に大きな差が生じることがあります。

資料:木材工業ハンドブック改訂第3版(旧農林水産省林業試験場監修)より抜粋

- ●木材の使い方

- 腐らないようにして木を使いましょう

地面に接触する場所や湿気の多いところなどのシロアリに食害されたり、菌類により劣化するような場所では、ヒノキやクリが適していますが、ヒノキがない地方や価格の安いものを使いたいときには、薬剤を使って木材に保存処理を行い、腐りにくくして土台などに使います。なお、保存処理木材や保存処理薬剤は、効力、安全性が確かなものを正しく使わなければなりません。

|

| 木が腐りやすい場所 |

| ○ |

床下の土台など日照・通風の悪いところ |

| ○ |

外部に接している外壁・軒先など雨露に曝されるところ |

| ○ |

台所、トイレ、浴室など水を使うところ |

| ○ |

壁の中など内部結露が生じるところ |

| ○ |

金物と接し、表面に結露があるところ |

| ○ |

北側・西側・東側・南側の順に腐りやすい |

| ○ |

モルタル塗り大壁構造(仕上げ材で壁を隠す壁構造)は真壁構造(在来の木造住宅の構造)に比較すると腐りやすい |

|

上の写真は、薬剤が浸潤しているしている状況が分かる様に呈色させたものです。

実際の保存木材の色ではありません。 |

- 乾燥材で狂いにくい木材を使いましょう

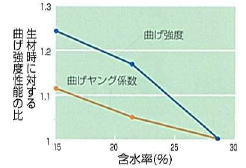

- 木材は、含水率が変化すると、収縮して寸法が変化したり、曲がったり、割れたり、カビたりするので、乾燥させてから使う必要があります。さらに、木材は乾燥させると強くなるというう性質があります。

日本では、使用される環境によって異なりますが、木材の含水率が15%以下になると含水率の変化は小さくなり、狂い、割れ、カビの発生が少なくなります。

乾燥したら木材は強くなります!

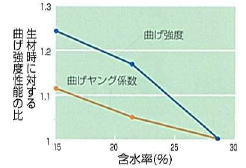

グラフは、スギ製材品(正角)について、生材時に対する含水率での曲げ強度性能の比を表したものです。すなわち、生材から含水率が15%に減少することによって、曲げヤング率は11%、曲げ強度は24%程度上昇することを示しています。 |

|

| 資料提供:独立行政法人 森林総合研究所 |

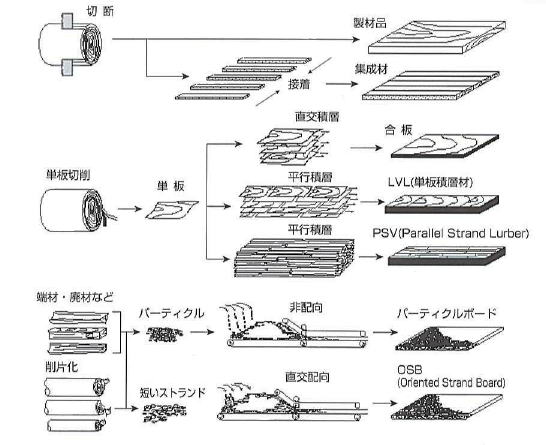

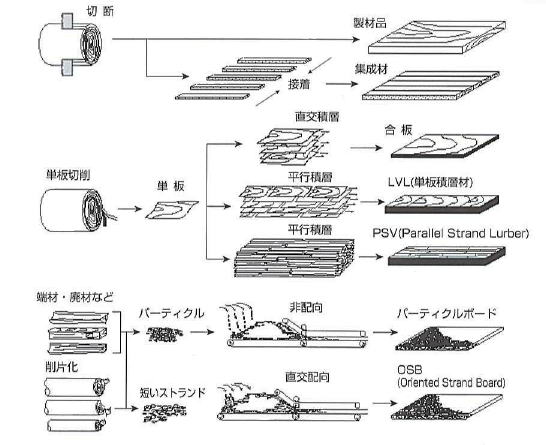

- 木材のいろいろな加工

- 木材を滞鋸や丸鋸などで切断して形を整えたものが、昔ながらの製材です。木材は、製材のほか、集成材、合板、パーティクルボードといった材料にも加工されています。それらの材料は、製材にはないサイズの柱、梁、板などが作れる、狂いにくいなどの性質を持っています。例えば集成材は、乾燥した木材を使うことや欠点が材料内部に分散されることなどで、強く寸法の狂い、割れなどが発生しにくい材料として、柱、梁など幅広く利用されています。

注意:これらの加工された材料でも腐れやすさなどは、原料である樹種の性質に影響されます。 |